“绿水青山就是金山银山”,黄河治理既是生态文明建设的重要组成部分,又与促进社会经济发展、实现乡村振兴有着密不可分的联系。为引导青年学生在社会实践的“大思政课”中“受教育、长才干、作贡献”,培养有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,了解黄河垦区发展史及地区社会经济发展现状,7月18日,齐鲁工业大学艺术设计学院“知行河韵--黄河调研社会实践团”来到了东营杨庙社区和知青小镇开展黄河流域生态保护调研活动。

走访杨庙社区,感受乡村振兴成就

上午9时许,调研团一行人来到了位于东营市垦利区董集镇的杨庙社区。杨庙社区是为改善黄河原蓄滞洪区群众生产生活条件新建的新型社区,覆盖沿黄河大坝11个房台村。 活动中,由讲解员带领全体实践队员追寻习近平总书记的足迹,寻访黄河南展区历史文化展厅、草编合作社、老年食堂、便民服务站、黄水东调引黄泵站等等,了解杨庙社区“迁建难”、“安居难”的历史,深入挖掘社区在党建+模式的引领之下的新发展征程。通过调研了解到黄河滩区老百姓生活发生的翻天覆地变化,充分展现了新时代乡村振兴的新篇章。

如今的杨庙社区,有着完美配套的基础设施,建有幼儿园、医疗中心、就业服务驿站、健身室和棋牌室,社区还为不方便做饭的老人建有幸福食堂,草编合作社实现了产销一体化,帮助居民提高收入,还通过便民服务站、网格化管理制度,为居民排忧解难,真正实现了“小事社区办”。

“社区环境比以前更好,生活很幸福。”“孩子都可以在社区里上幼儿园,出去上学也有校车。”调研团随机采访了社区居民,从大家的言语表情中,无不透露着对当下生活的满意,就连调研团的成员都不禁感叹:“我也想住进杨庙社区!”

黄河滩区的迁建彻底改变了居民的生活环境,大幅提升了滩区的生态,有力推动了产业发展和群众增收。学生们通过实践调研认识到,作为新时代的大学生要不负自身责任使命,努力为乡村振兴、生态环境的保护和可持续高质量发展贡献自己的力量。

探访黄河文化馆:追寻千年文明印记

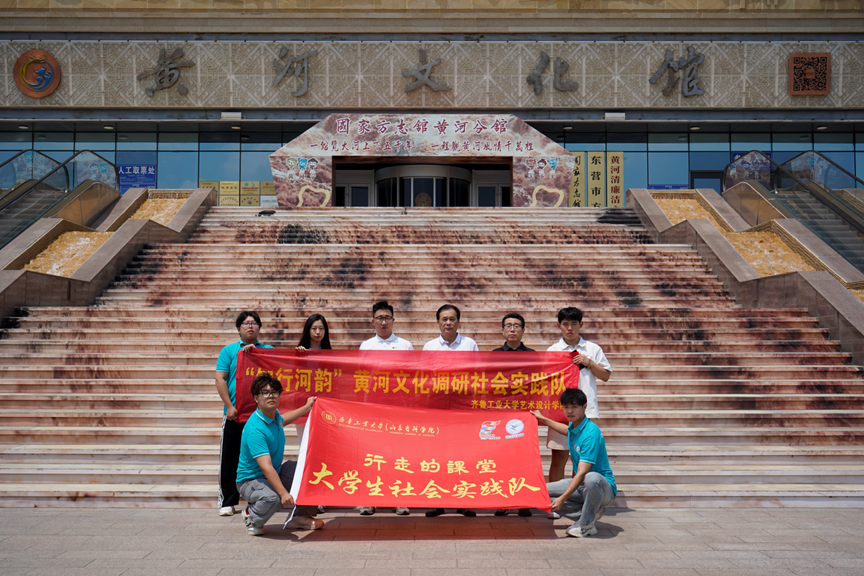

为深入挖掘黄河文化的时代价值,7月18日下午,“知行河韵-黄河文化调研实践队”来到东营市黄河文化馆开展实践调研。通过实地参观、专家访谈和沉浸式体验,队员们系统梳理黄河文化的历史脉络,感悟母亲河孕育的中华文明精神内核。

黄河文化馆内,实践队员在讲解员的引导下,品读“魅力黄河口”的历史文化故事,并在实景展示中体会黄河口的四季变幻,感受黄河的波澜壮阔和黄河文化的博大精深;参观了“大河奔流”“治水智慧”“非遗传承”等主题展厅。从新石器时代的彩陶器具到历代治河工程模型,从《黄河颂》历史影像到沿黄九省民俗展区,队员们借助AR互动沙盘、全息投影等现代技术,直观感受黄河流域“农耕起源”“治水史诗”“文化融合”的壮阔历程。“展柜里东汉‘王景治河’的文献复刻件让我震撼,古人在没有现代科技的条件下创造治水奇迹,值得我们深入研究。”实践队员林立源在调研笔记中写道。

在文化馆非遗工坊,实践队专访了黄河口剪纸技艺传承人,队员们围绕“非遗活化利用”“青年传承困境”等议题展开讨论。实践队员迟淞文表示:“黄河剪纸技艺的每一道工序都凝聚着黄河滩区人民的生存智慧,我们计划通过短视频推广,让传统手艺‘潮’起来。”此外,团队还结合文化馆数字化建设案例,就“数字黄河文化”的传播模式与馆方进行了交流研讨。

接下来,团队将通过生态考察、民情调研等形式,形成深入细化的黄河文化调研材料,为黄河流域生态保护和高质量发展注入青春智慧。